- ステンドグラス工房ルヴェール|光をデザインする美術工房|全国対応・工芸士直営の専門工房

- オーダーメイド専門ステンドグラス工房|ルヴェール

- ステンドグラス製作のご依頼と作品集|ステンドグラスフルオーダー概要

- 失敗しない!オーダーステンドグラス工房の選び方|初心者必見のチェックポイント

- ステンドグラス教室

- 作家経歴と作品歴|作家のプロフィール

- プロと工芸士の違い

- 「本格ステンドグラス体験」

- ステンドグラス材料ルヴェールストアー

- 制作依頼

- ステンドグラスの魅力と未来

- 「ステンドグラス Sumoto-shi(洲本市)」

- ステンドグラス工芸士が扱う世界最高級ステンドガラス(ランバーツ・フィッシャー・リンズ・ブレンコ・フリモント他)

- English

- お問合せ

- 工房案内

ステンドグラスにおける「プロ作家」と「工芸士」の相違 ― 美術史・建築史・素材学の観点から

プロ作家の制作スタイル

プロ作家は、住宅や商業空間といった日常的な環境における装飾パネルを主な活動領域としています。 その制作姿勢は「工業デザイン」に近く、既存の図案をベースとしたアレンジが中心であり、 直線的なカットや単純な組み合わせを通じて効率的に作品を成立させます。

使用されるガラスは主に流通規格品であり、組成的にも均質で扱いやすいフロートガラスや、 カラーバリエーションの豊富な量産ガラスが多用されます。 これらは透過光において均一な屈折率を示すため、光学的な揺らぎは少ない一方、 素材固有の深い表情は限定されます。

美術史的に見ると、このスタイルは19世紀末以降のアーツ・アンド・クラフツ運動が批判した 「産業化された装飾芸術」に近い側面を持ちますが、同時に大量生産の時代に「生活美」を普及させる 重要な役割を果たしている点も評価されます。 すなわち、プロ作家は「美の大衆化」を担う現代的な工芸家であるといえるでしょう。

工芸士の制作スタイル

工芸士は、美術館収蔵作品や宗教建築、記念碑的建築など「永続性」と「芸術性」を同時に求められる 領域を主な活動対象とします。 ここではアンティークガラスや手吹きガラスといった希少素材が用いられ、 それぞれに固有の不均質性 ― たとえば厚みの揺らぎ、ガラス組成に含まれる酸化金属による発色、 気泡や流痕など ― が積極的に取り込まれます。

素材学的に見ると、アンティークガラスは光の透過に際し微細な乱反射や屈折の差異を生み、 結果として多層的で奥行きのある色彩表現を可能にします。 この「光学的複雑性」が、工芸士の作品を単なる装飾物ではなく、 建築空間と一体化する「発光する絵画」として成立させる基盤となっています。

建築史的には、こうした制作態度はゴシック大聖堂におけるステンドグラスの思想を継承しています。 すなわち、ガラスは単なる素材ではなく「光を物質化する媒体」として扱われ、 建築空間を神聖化・象徴化する役割を担います。 工芸士の作品は、この伝統を現代建築に応用しうる数少ない実践であり、 美術史的にも高い意義を有しています。

専門的視点からの比較

両者を比較すると、プロ作家は「効率性」と「普及性」に基盤を置き、産業工芸的な役割を果たしています。 一方で工芸士は「希少性」と「象徴性」を重視し、建築美術の一環として芸術性を極限まで追求します。

美術史的視点

プロ作家は19~20世紀の装飾工芸の流れを受け継ぎ「近代化されたクラフト」として位置づけられます。 一方で工芸士は、ゴシック以来の「光の芸術」を継承する存在として、美術史的に高い意義を持ちます。

建築史的視点

プロ作家は内装建材の一部として機能し、住宅や商業空間に装飾的役割を果たします。 対して工芸士は空間構造の一要素として建築美を支え、建築そのものと一体化する作品を制作します。

素材学的視点

プロ作家が扱う規格化ガラスは「均質性と再現性」を提供し、効率的な制作を可能にします。 これに対し工芸士が用いるアンティークガラスは「不均質性と唯一性」を持ち、 光の乱反射や色彩の深みを生み出します。 この差異が作品の存在感に決定的な違いをもたらしています。

まとめ

プロ作家: 効率的生産と普及性を重視し、均質な流通ガラスを用いて住宅や商業空間に適した装飾を提供。 産業工芸の文脈に位置づけられる。

工芸士: 希少なアンティークガラスを駆使し、光学的・美術史的に高度な表現を実現。 建築美と芸術性を融合させる職能を持ち、歴史的伝統の継承者でもある。

このように、両者はともにステンドグラスの世界を支える不可欠な存在でありながら、 その役割は「生活美の普及者」と「建築美の創作者」として明確に異なる次元で機能しています。

👉 プロ作家と工芸士の違いを大工と宮大工に例えると?

ステンドグラスの世界における「プロ作家」と「工芸士」の違い

プロ作家のスタイル

プロ作家は、住宅やお店の窓やインテリアに取り入れられる、比較的小さなパネル作品を多く手がけています。 デザインは既存の図案をアレンジすることが多く、直線的なガラスカットやシンプルな構成を中心に、 効率的に作品を仕上げるのが特徴です。

使うガラスは流通している既製品が中心で、色や模様は均一で扱いやすいものが多いです。 そのため、ガラス選びにおいて細やかな表情を重視するよりも、 「全体として見たときの美しさ」を効率的に形にすることに重点が置かれています。

こうした制作スタイルは、大量生産や販売向けに適しており、 ステンドグラスを「身近な暮らしに届ける」役割を果たしているといえます。 つまりプロ作家の強みは、美しさと効率のバランスを取りながら、生活空間を彩る存在であることです。

工芸士のスタイル

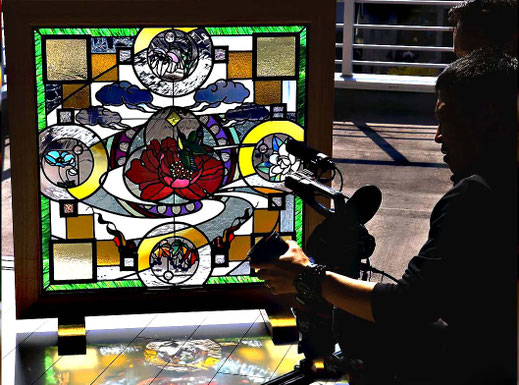

一方で工芸士は、美術館に展示される作品や、教会・公共建築などの特注の依頼を中心に活動します。 ここで使われるのは「アンティークガラス」と呼ばれる希少な素材で、 ひとつひとつが厚みや気泡、色合いの揺らぎといった個性を持っています。

このガラスは光が当たると微妙に屈折や乱反射を起こし、複雑で奥行きのある輝きを生み出します。 工芸士はその特性を見極めながら、1枚のパネルに数千もの小片を組み込み、緻密に仕上げていきます。

こうした仕事は単なる「ガラスを組み合わせる作業」ではなく、 光そのものをデザインし、建築空間に芸術性を与える表現なのです。 工芸士はまさに、職人でありながらアーティストとして建築美を支える存在といえます。

わかりやすい例え

この違いは、大工さんと宮大工さんに例えると分かりやすいでしょう。

- 大工さん(=プロ作家): 木材を効率よく組み合わせて、丈夫で美しい家を建てる

- 宮大工さん(=工芸士): 木材1本1本に細かい細工を施し、歴史的価値を持つ寺社建築をつくりあげる

どちらも「建物を建てる」という点では同じですが、 そのアプローチや目指す完成度は大きく異なります。

まとめ

プロ作家: 効率的で量産向き。既存デザインを活かし、 住宅や店舗で日常的に楽しめる作品を制作する。

工芸士: 繊細で唯一無二。アンティークガラスを駆使し、 美術館や歴史的建築にふさわしい芸術性を追求する。

つまり、プロ作家は「生活に溶け込む美」を広める役割を担い、 工芸士は「建築と芸術を結びつける存在」として、その空間にしかない光と美を生み出しているのです。

デザインから施工まで一貫制作するルヴェール

ステンドグラス技法の違い|寄せる製作と組み上げる製作を工芸士が徹底解説【プロ技術比較】